AEDの耐用期間と保証期間の違いを理解しよう

AEDは長期間の利用を想定されていますが、メーカーが定める耐用期間と、保証期間は異なります。適切な管理を行うためにも、耐用期間内の使用や保証期間中の点検対応について理解することが大切です。本記事では、AEDの耐用期間と保証期間について詳しく解説します。いざという時でも使用できるように、基本的な違いを学んでおきましょう。

AEDの耐用期間とは?

AED(自動体外式除細動器)は、緊急時の心停止から命を救うための医療機器です。使用者が安心して操作できる状態を保つためにも、AED本体の耐用期間を理解することが重要です。

耐用期間とは、AEDが標準的な使用状況および適切な保守を受けながら、安全に動作するための目標値を維持できる期間を指します。この期間を過ぎると、消耗品の交換や修理をおこなっても、機器の性能や安全性が保証されない可能性が高まるため、機器の更新が必要になるのです。

AEDの具体的な耐用期間は?

AEDの耐用期間は、一般的に5年から8年程度とされていますが、機種やメーカーによって異なります。通常、メーカーが定めた耐用期間内であれば、AEDは適切なメンテナンスを施すことで安定した性能を維持できるように設計されているものです。

しかし、耐用期間を超えて使用することは推奨されておらず、万が一の故障や性能低下のリスクが高まることが考えられます。とくにAEDのような命に関わる医療機器は、最新の技術や規格に適合したものが求められるため、速やかな更新が推奨されています。

AEDの法定耐用年数について

AEDは、突然の心停止に対応するための医療機器として、企業や公共施設、学校などに多く設置されています。AEDには法定耐用年数という考え方があり、設置や更新の計画を立てる際に知っておくと便利です。法定耐用年数とは、税法上の観点から、企業がAEDを資産として計上し、減価償却費を計算するために設けられた期間を指します。

AEDの法定耐用年数は?

税法上、AEDの法定耐用年数は4年と定められています。これは、資産として計上されたAEDが4年間にわたって減価償却されることを意味し、4年をかけて価値が減少するものと見なされます。

しかし、法定耐用年数はあくまで税務上の基準であり、必ずしも実際の使用寿命や機器の性能維持を保証する期間ではありません。そのため、4年経過したAEDがすぐに使えなくなるわけではありません。

ちなみに、AEDの法定耐用年数が4年であることは、会計処理においても重要です。減価償却によって資産の価値が毎年少しずつ減少するため、4年後には資産価値がゼロと見なされ、次の機器への投資計画が容易になります。

こうした法定耐用年数を理解し、定期的な更新や適切な予算管理を行うことが、AEDを安全に運用し続けるために不可欠です。

耐用期間を超えたAEDは早急に交換を

最後にAEDの保証期間と耐用年数の違いと交換について見ていきましょう。

保証期間と耐用年数の違いって?

保証期間はメーカーが設定するもので、期間内であれば故障時の修理や交換が保証されるサービスの範囲を指します。一方で、耐用年数は機器が安全に機能を保ち続けられる期間を示しており、これを過ぎると性能が劣化し、適切な動作が保証されなくなる可能性が高くなります。

AEDのように人命に関わる機器は、保証期間が終わったあとも点検を怠らず、耐用年数を超える前に交換を計画的に行うことが重要です。とくに、耐用年数を超えたAEDは、万が一の場面で期待通りに作動しないリスクが高まるため、早急な交換が求められます。

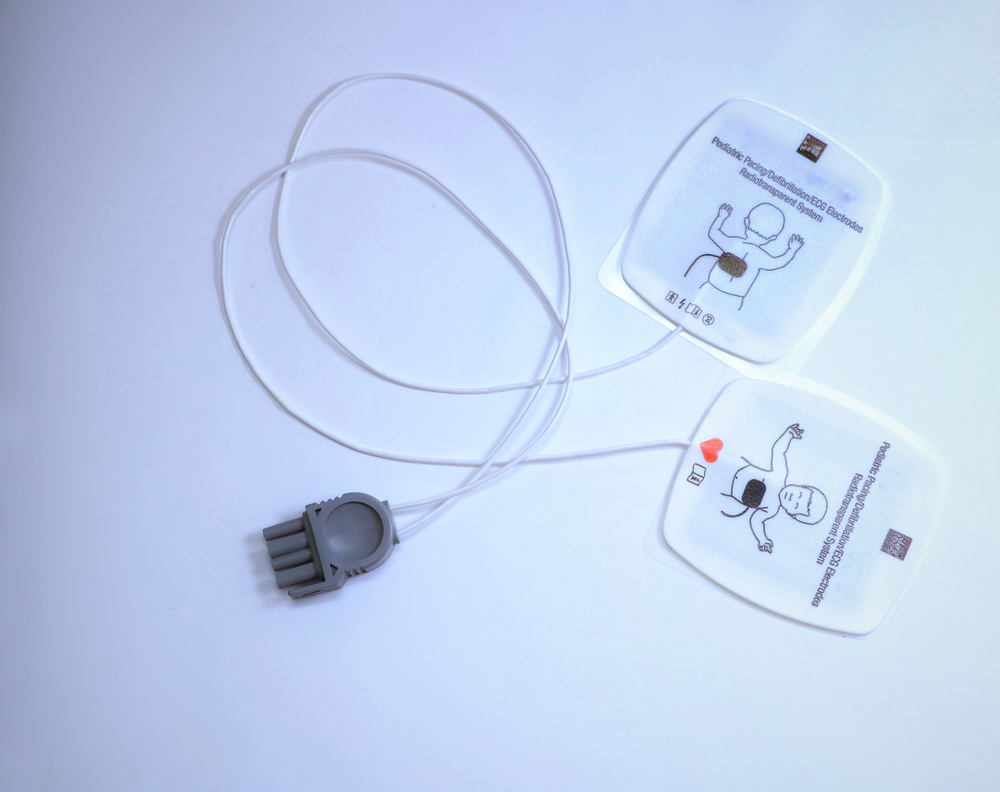

消耗品である電極パッドやバッテリーの交換を適切におこなっても、耐用年数を過ぎた本体は内部の部品が劣化しやすく、急な故障が起こる可能性もあります。また、技術進歩によって新しいモデルが開発されているため、古い機器では最新の安全基準を満たしていないことも考えられます。

そういった点でも、古いAEDを使い続けることはリスクが大きいといえます。

耐用年数を迎えたAEDは早急に交換しよう

耐用年数を迎えたAEDは、内部の電子部品やソフトウェアも劣化するため、緊急時に正確で安全な電気ショックが提供できなくなる可能性があります。そのため、AEDの管理者は設置からの年数を定期的に確認し、メーカーが推奨する耐用年数に近づいた際には早めに新しいモデルへの交換を検討すべきです。

公共施設や企業などでのAED設置は、従業員や来客の命を守る役割を担っています。機器の交換が遅れると、いざというときに最適な対応ができないリスクが生じます。AEDを安全に活用し続けるためにも、耐用年数を超えた機器は計画的に交換し、万が一の事態に備えることが重要です。

まとめ

AEDは命を守るための重要な医療機器であり、その耐用期間や法定耐用年数を理解することは、安全で適切な使用に欠かせません。法定耐用年数の4年は税務上の基準であり、実際の耐用期間とは異なります。日頃の点検と消耗品の交換を行いながらも、メーカーが定めた耐用期間に従って早急な交換を検討することが推奨されます。耐用期間を超えたAEDは急な故障のリスクが高まるため、計画的に新しい機器への更新を行い、安全性を維持することが大切です。

正方形画像_1202差替-e1733123190731.png)