AEDは購入よりレンタル・リースがお得?料金相場とサービス内容を徹底解説

AEDは、緊急時に命を救う重要な機器です。導入方法は購入のほか、レンタルやリースがあり、コストや管理の手間を抑えられる場合があります。本記事では、AEDレンタル・リースの料金相場や、点検・消耗品交換といったサービス内容を徹底解説します。導入を検討中の人は、ぜひ参考にしてください。

短期・長期で異なる!AEDレンタル・リース料金の相場とは

AED(自動体外式除細動器)は、心停止などの緊急事態に対応するための重要な救命機器です。近年では、公共施設や学校、企業などさまざまな場所で設置が進んでいます。

その導入方法には「購入」「レンタル」「リース」といった選択肢があります。中でも導入コストを抑えられる手段として注目されているのが、レンタルおよびリース契約です。AEDのレンタルやリース料金は、契約期間や契約形態、また提供するメーカーによって異なります。

まず、短期間の利用を想定した「短期レンタル」では、イベントやスポーツ大会など一時的な利用が主な目的です。この場合、1日あたりの料金はおよそ3,000〜5,000円前後となっており、1か月単位で借りると1〜2万円程度が相場となっています。突発的なニーズや臨時の設置には非常に便利な手段です。

一方、長期間の利用を前提とした「長期レンタル」では、契約は基本的に年単位で行われます。こちらの月額費用は3,000〜5,000円程度が一般的ですが、契約期間が長くなるほど割安になるケースも多く見られます。継続的に設置したいが購入は避けたい法人や施設にとって、非常に現実的な選択肢です。

さらに、3〜6年といった複数年の契約を前提にした「リース契約」も広く利用されています。リースは月額2,500〜4,500円程度と、レンタルに比べてやや安価に抑えられる傾向があります。これは長期間にわたる契約であることと、契約終了時にはAED本体が返却されるという仕組みによるものです。

リースには、定期点検や消耗品の交換費用などが含まれているプランが多く、導入後の管理負担を軽減できる点も評価されています。

料金に含まれる主なサービス内容をチェック

AEDのレンタルやリース契約には、単なる機器の貸し出しにとどまらず、多くの付帯サービスが含まれています。これにより、専門的な知識がなくても安心してAEDを導入・運用することが可能になります。

まず注目すべきは、AED本体そのものです。多くのレンタル・リース会社では、常に最新モデルを提供しており、使用者の安全性や操作性の向上が図られています。AEDは年々進化しており、音声ガイダンスの精度や解析スピードが向上しているため、最新機種の導入は命を守るうえでも大きなメリットとなります。

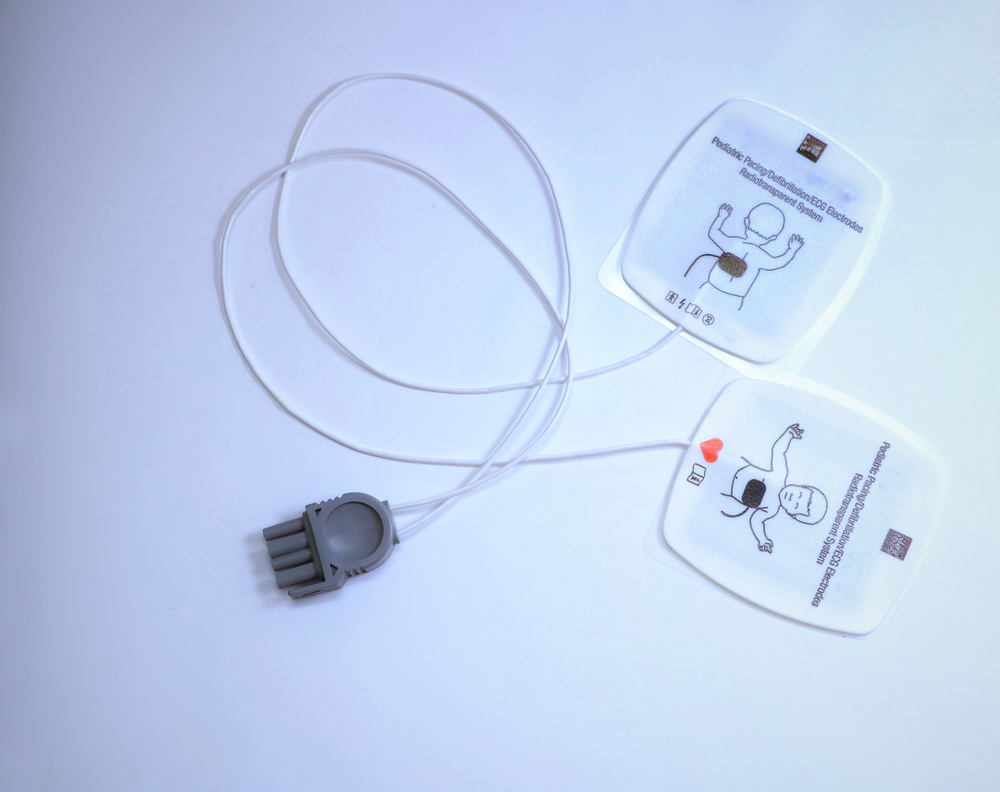

次に、消耗品の定期交換が含まれている点も見逃せません。AEDの使用に必要な電極パッドやバッテリーは、使用しなくても数年ごとに交換が必要になります。

これらの消耗品を常に良好な状態に保つことがAEDの信頼性を維持する鍵であり、契約に定期交換サービスが含まれていれば、管理者の手間やコスト負担は大幅に軽減されます。また、プランには年1回の点検やメンテナンスが組み込まれていることが多いです。

専門の技術者による点検により、万が一のトラブル発生リスクを最小限に抑えることができるのは大きな安心材料です。加えて、故障時には無償で交換してもらえる保証付きプランも多く、緊急時に機器が作動しないという最悪の事態を避ける体制が整っています。

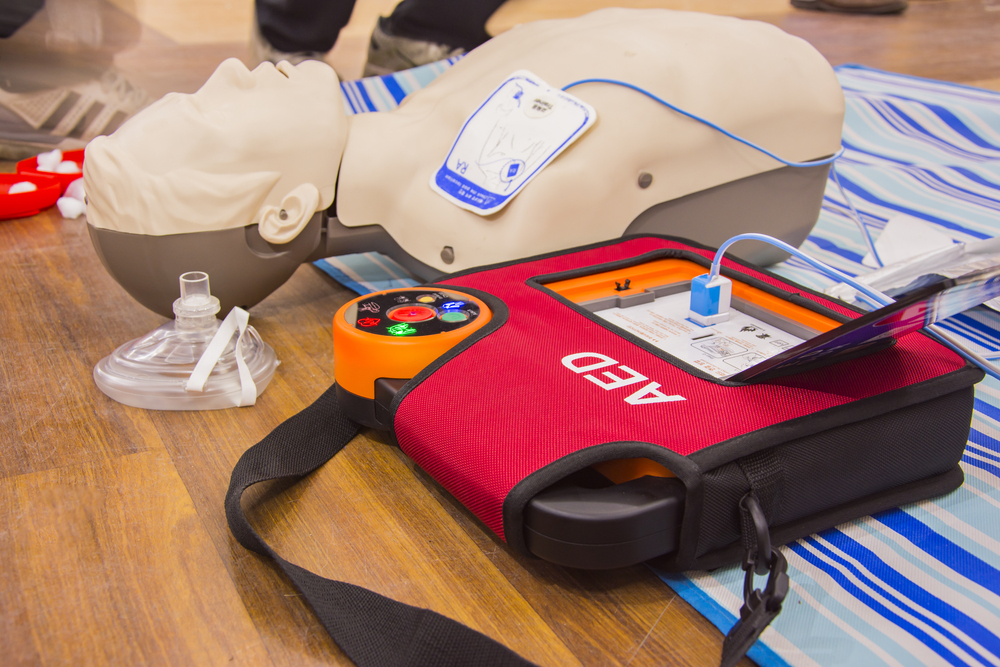

さらに、操作マニュアルやトレーニングキットの提供も多くのサービスで標準搭載されています。AEDは誰でも操作できる設計ですが、いざという時に備えた事前トレーニングが重要です。スタッフや関係者が事前に操作方法を学んでおくことで、使用時の混乱を避けつつ迅速な対応が可能となります。

購入とレンタル・リースの費用を比較!法人や施設におすすめなのは?

AEDを導入する際「購入」か「レンタル・リース」かという選択は、利用者の目的や予算に大きく左右されます。まず、購入する場合の費用は、本体価格としておよそ20〜30万円程度が必要です。さらに、消耗品の交換や定期点検といったメンテナンス費用も継続的に発生します。

導入時の初期投資が高額であることに加え、管理コストも自己負担となるため、導入後のランニングコストも視野に入れた検討が必要です。一方、レンタルやリースの場合は初期費用がほとんどかからず、月額2,500円〜5,000円程度で導入できるという点が大きな利点です。

とくに資金に余裕がない中小企業や学校、地域施設などにとっては、コストを平準化できるこれらのサービスは非常に魅力的です。また、故障時の対応や消耗品交換、定期点検といった維持管理に関わるサービスも料金に含まれているため、専門知識がない担当者でも安心して運用できます。

さらに、複数の施設で同時に導入する場合や一定期間だけの設置を検討しているケースでは、レンタルの柔軟性が大きなメリットです。イベント開催時のみの短期レンタルや、建設現場・一時的な施設における仮設設置などにも対応できるため、使い方の幅が広がります。

また、リース契約を選べば、長期間の使用を前提にした割安な月額料金で最新のAED機器を継続的に利用することが可能です。メーカーによっては、日本光電、フィリップス、フクダ電子など、信頼性の高いブランドから選ぶこともできます。

業務用としての信頼性や機能性を重視する法人にとっては、この選択肢がより実用的と言えるでしょう。総じて、AEDの導入を検討するにあたり、費用面だけでなく、サービスの内容や導入後の管理体制、緊急時の対応まで含めて総合的に判断することが重要です。

初期費用を抑えながら安心・安全なAED運用を目指すなら、リースまたはレンタル契約は非常に有効な手段です。とくに法人や施設、学校、マンション管理組合など、継続的かつ確実な管理が求められる場面では、こうした契約形態が導入のハードルを下げ、いざというときの備えを整える一助となるでしょう。

まとめ

初期費用を抑えたい場合や、維持管理の手間を減らしたい法人・施設にとって、月額定額で利用できるレンタル・リースは非常に有効な選択肢です。多くのプランには、定期点検や消耗品の交換、故障時の対応といった手厚いサービスが含まれており、専門知識がなくても安心してAEDを運用できます。短期的なイベントには短期レンタル、長期的な設置には長期レンタルやリースが適しています。AED導入を検討する際は、利用期間、予算、必要なサービス内容を総合的に比較検討し、自社や施設に最適な方法を選ぶことが重要です。レンタル・リースを賢く活用し、コストを抑えながら、いざという時に備えた万全の体制を整えましょう。

正方形画像_1202差替-e1733123190731.png)